Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

L’HABITATION de la Part-Dieu

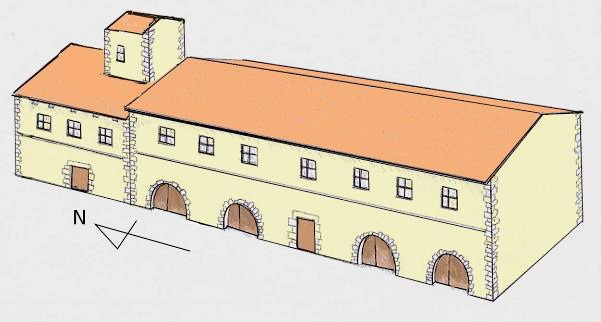

Représentation hypothétique de l'habitation (dessin M. Roy)

Des plans ont apporté assez de renseignements pour projeter l’hypothèse de la partie habitation.

Ainsi, l’espace habitable se développait sur une hauteur seulement de deux et trois niveaux. Le corps de logis principal était formé de deux bâtiments accolés, mais d’inégale hauteur, puisque des “degrés” sont nécessaires pour accéder à la partie de construction plus haute.

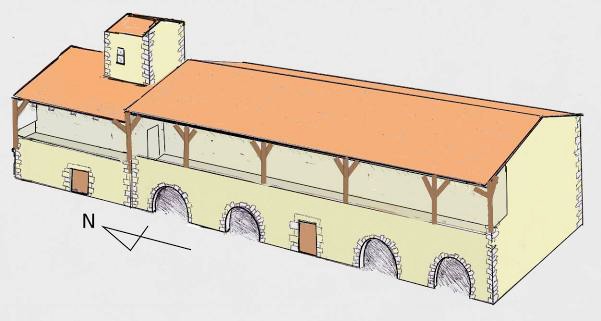

Si l’on observe avec attention le plan de la Part-Dieu, on distingue un couloir qui mène d’un bout à l’autre du corps de logis de la Part-Dieu. Ce couloir est rythmé par quelques portes. Il s’agit en fait du dernier vestige d’une galerie, élément de communication qui était très en vogue à la fin du XVIe siècle dans le territoire de la Guillotière, comme c’était le cas à la Mothe, à la Ferratière, à la Buire, à la grange de Gerland.

dessin représentant la résidence avant la transformation de la galerie (M. Roy).

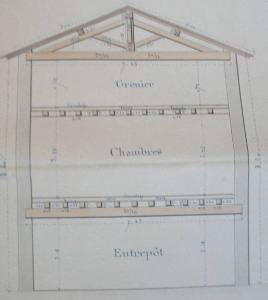

Coupe transversale de la partie de bâtiment sud, elle ne comprenait que deux niveaux mais possédait une hauteur sensiblement plus haute que la partie de construction située au nord, 9.50 m pour 8.40 m.

Coupe transversale datant du XIXe siècle de la partie de corps de logis situé au nord, période où la fonction des pièces a évolué surtout au rez-de-chaussée.

je crains de m’être trompée dans la disposition des encadrés et des figures ??

La partie de bâtiment la plus au nord possédait trois niveaux. On voit bien sur le dessin que le dernier niveau est bien plus bas que les deux précédents, prouvant par-là l’existence d’une galerie. Dans la plupart des résidences où une galerie a été mise en place postérieurement à une construction, il y a toujours une diminution de la hauteur du dernier niveau.

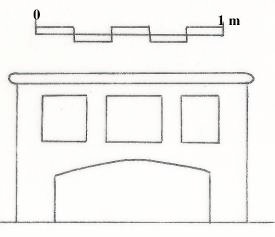

Cet ensemble de bâtiments présentait une tour, comme on le voit sur le plan, comprenant un escalier à vis au sein d’une tourelle carrée et un second à double volées. Il comprenait un rez-de-chaussée percé d’une série d’ouvertures d’arc en plein cintre, ainsi que le plan le suggère et qu’un texte l’atteste. Le rez-de-chaussée possédait deux cuisines dont une qualifiée de “vieille”, avec des accès sur la cour noble et sur celle nommée secondaire. Les deux cuisines étaient éloignées l’une de l’autre, la vieille cuisine étant à proximité de la tour d’escalier à vis. Un des murs de la cuisine était occupé par une “très grande” cheminée dont la plaque de fonte mesurait 1,76 m de haut, un potager en maçonnerie était attenant. Il s’agit d’une structure permettant de conserver les plats à bonne température par le biais de braises.

relevé d'un potager savoyard. Les orifices permettaient de mettre la braise et les plats de manière aisée. Ch. Mieudry

Photo du même potager savoyard.

Ch. Mieudry.

Le rez-de-chaussée comprenait aussi deux chambres, des cabinets et une salle dite “vieille” à l’extrémité du bâtiment, au-delà de l’escalier à vis et à proximité de la vieille cuisine. Le terme de vieux, qualifiant deux pièces situées dans la partie de bâtiment plus basse, suggère que cette structure est plus ancienne que l’autre partie et peut-être s’agit-il des restes de la résidence d’époque médiévale.

La tour d’origine, dont l’importance est notable sur les représentations, paraît ne plus exister à moins que cette structure abritant la vieille salle et la vieille cuisine, soit les derniers vestiges de cette tour. En effet rien ne permet d’affirmer que les étages de la tour d’origine n’aient pas été partagés par des cloisons pour former des pièces. La surface de cette tour étant inconnue, mais la plupart des donjons-tours construits au XIIe siècle comprenaient plusieurs locaux à chaque niveau séparés par des cloisons de pierre ou de bois.

Le nombre de fenêtres des étages supérieurs sur le dessin, est du domaine du possible et on sait grâce aux différents textes que toutes les baies étaient à croisée. Cet étage était consacré à l’habitat et comprenait plusieurs chambres. Il apparaît donc que la “vieille salle” avait bien la fonction de aula, puisqu’aucune pièce de ce premier étage ne paraît avoir été assez spacieuse pour occuper cette fonction. Les grandes salles ne se trouvent que de manière très rare au rez-de-chaussée, mais des cas ont été rencontrés pour des résidences seigneuriales, telle que celle de la Rousselière à Limonest.

En ce qui concerne la notion de confort, on note l’existence de latrines et de nombreux placards muraux fermés au moyen de portes de bois.

Le dernier étage était constitué de deux greniers dont la hauteur sous plafond était assez faible. Ces greniers se trouvaient sur la partie nord du corps de logis. Ces deux locaux étaient séparés par une cloison de bois et éclairés par des baies donnant sur la cour noble et sur la cour secondaire.

La toiture était à deux pans et seul un étage de guette en haut de la tour d’escalier à vis surmontait l’ensemble de la maison-forte. Tous les moyens de communication de ce type possédaient un étage permettant d’observer les environs à des fins de défense ou tout simplement pour apprécier le paysage. C’était un espace de quiétude où des bancs de bois étaient installés et un poteau supportait le toit. Ainsi, les tourelles d’escalier à vis du mas de la Fontaine à Anse et à la Buire dans le troisième arrondissement de Lyon présentent encore cet étage.

déf de fenières*