Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

les STRUCTURES AGRICOLES

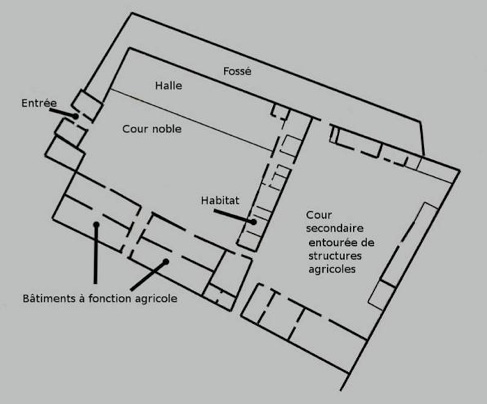

La maison-forte comprenait, comme on le voit sur le plan plus avant dans le texte, de nombreuses structures dévolues à l’agriculture. Elles étaient localisées à la fois à proximité du corps de logis principal et aussi tout autour de la cour secondaire. Ainsi, des structures longeant la cour au sud étaient des étables, appelées dans des textes “écurie aux vaches”, “écurie aux bœufs”. Il y avait aussi une véritable écurie à l’extrémité de cette construction, elle jouxtait le passage permettant d’aller dans la cour secondaire. Une grande halle occupait le côté nord. Ces étables et écuries étaient surmontées par des fenières, structures permettant d’entreposer le grain.

N⬆

plan de la maison-forte

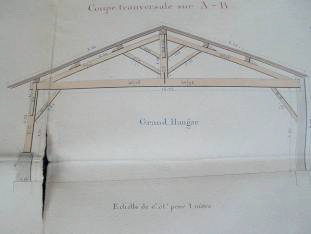

représentation de la grande halle (M. Roy)

Ce dessin représente la grande halle telle qu’elle était, il n’y a aucune part laissée à l’imagination. Il s’agissait d’un très grand espace couvert d’un toit à deux pans. Elle était rythmée par dix fermes supportées par des piliers de bois fixés sur des bases maçonnées.

coupe transversale de la grande halle,

telle qu'elle se présentait encore au cours du XIXe siècle.

Ce type de grande halle se retrouve dans toutes les résidences seigneuriales. Ainsi, le mas de la Fontaine à Anse comporte encore ce genre de dispositif, comme la Grange Saint-Marc à Savigny.

Mais ici, c’est un spécimen particulièrement remarquable par rapport à sa surface occupée, car il mesurait plus de 700 m2. Ce genre de dispositif permet d’entreposer une partie des récoltes, mais aussi d’y placer les charrettes. Une partie de ce hangar était occupée par un four à pain, un poulailler et une porcherie.

On accédait à la seconde partie des structures agricoles situées autour de la cour secondaire par un passage ménagé entre une écurie et le corps de logis principal.

Ces structures comprenaient des logements pour les domestiques, des greniers pour la conservation du grain et divers locaux non spécialisés et une fontaine.

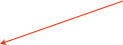

plan général de la Part-Dieu datant du XVIIIe siècle,

le jardin et le verger sont situés.

Archives Municipales de Lyon, B 69

“En jardin 689 toises

En battiments et basse Cour 710 toises

En vergers 5 054 toises

Et En tout 6 453 toises”

À proximité de la maison forte se trouvait un verger ceint d’une muraille et pourvu d’un portail où les lettres P et D en fer forgé étaient fixées.

Ce plan montre que ce verger se trouvait à l’ouest de la résidence. Ce verger avait une surface de 5054 toises soit environ 9100 m2. L’essence des arbres demeure inconnue. Un jardin était diamétralement opposé à ce verger, c’est là où était localisée l’ancienne chapelle. Ce jardin présentait, quant à lui, une surface de 1240 m2 et il était toujours utilisé au cours de la première moitié du XIXe siècle.

Les terres de la Part-Dieu sont louées à des tenanciers et le document intitulé l’inventaire des titres mentionne de nombreux terriers dont un datant de 1541 à 1544 qui comprenait 49 feuillets, un deuxième de 1571 à 1588 avec 294 feuillets. Catherine de Mazenod détentrice des lieux de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle fit réaliser un dernier terrier de ses terres en 1679.

La maison-forte de la Part-Dieu comprenait une réserve seigneuriale comme toutes les résidences de ce type. Cette réserve, qui se trouvait à proximité de la résidence, était constituée de neuf terres qui portaient toutes un nom. Ces terres étaient loties en plus ou moins grandes surfaces.

Terres de la Part-Dieu

type noms nombre de lots surface en m2

pré - - - - Pré de la Part-Dieu - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - 23 965

terre - - - - Longuette - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - 4 228

terre - - - - la Bannière - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - 19 500

terre - - - - la Croix - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - - - 8 649

pré - - - - - Grand Pré de la Part-Dieu 26 - - - - - - - - - - - - - 45 181

pré - - - - - Trois-Prés - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - 14 904

pré - - - - - Pré Virés - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - 2 422

pré - - - - - des Sendres - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - - - 16 453

pré - - - - - de la Laune - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - 8 226

total 144 143 528

Ce tableau montre que la réserve de la Part-Dieu avait une surface de 14 hectares et comprenait 144 lots. Ces neuf terres se trouvaient aussi bien du côté ouest que du côté est de la résidence. Ainsi, la terre de la Bannière se trouvait à l’emplacement de la rue actuelle du même nom, située au sud du centre commercial.

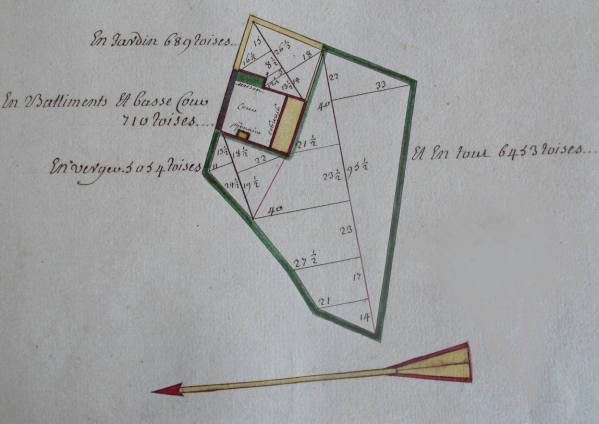

représentation des prés de Virés, des Sendres et de la Laune dans un cadre vert.

Le Rhône figure aussi sur la carte. Les terres qui se trouvent plus bas que les trois prés sont des brotteaux non cultivables. Archives municipales B 65.

La famille Le Mort conserva la maison-forte de la Part-Dieu jusqu’en 1620, date à laquelle elle fut cédée à Amable de la Pelonce.

Il était noble et chevalier et sa famille possédait de nombreux biens autour de la résidence déjà au cours du XVe siècle. Puis cet homme légua, le 20 décembre 1649, la Part-Dieu à Genis Dumas qui entra en possession des lieux en 1650.

Puis en 1670, monsieur de Mazenod devint seigneur de la Part-Dieu, il fit hériter sa fille Catherine de la résidence et de toutes les terres par son testament du 6 mai 1679. Cet homme avait déjà acquis plusieurs terres à proximité de la Part-Dieu entre 1664 et 1666. Catherine de Mazenod, sa fille, est la plus connue des propriétaires de la maison-forte, car elle est la dernière détentrice privée. Elle a épousé Maurice Amédée de Servient, chevalier-seigneur de la Balme, en 1694 et une séparation de biens a été faite le 7 avril 1699. Le sieur de Servient décéda à la Part-Dieu, car la maison-forte lui avait été apportée en dot par son épouse. Catherine de Mazenod récupéra l’ensemble de ses biens à la Guillotière après la mort de son mari en 1705. Le 8 juillet 1725, Catherine de Mazenod fit don de la Part-Dieu à l’Hôpital du Pont du Rhône.

Pendant ces quelques 150 ans et sous cinq détenteurs différents la maison ne connaîtra ni réparation ni transformation de grande ampleur d’aucune sorte, elle conserve le même aspect que lui a donné Jehan Le Mort vers 1571.

En effet, outre la pose d’un escalier à volée au cours du XVIIe siècle et d’un balcon, le corps de logis principal ne semble avoir connu qu’une grande campagne de restauration et de construction peu après 1571.

Postérieurement, son plan et son organisation n’évolueront pas non plus. Les différents propriétaires de cette période ont cela en commun qu’ils ne font que séjourner à la Part-Dieu, ce n’est pas leur logement principal.

Un fermier est là pour gérer le domaine et il habite sur les lieux : c’est toujours le cas en 1687, jusqu’en 1725.

Jehan Le Mort va souvent à Paris où il a une habitation et ceux qui lui succèderont possèdent d’autres biens à la Guillotière ou à Lyon. Ainsi, Madame de Servient vivait dans son hôtel particulier de la place Bellecour.

L’intérêt principal de la Part-Dieu pour ces familles de détenteurs concerne les bénéfices qu’elles pouvaient en tirer, grâce à son riche terroir, mais aussi par les redevances payées pour les droits honorifiques, concernant la pêche dans les lônes du Rhône et la chasse.