Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

Période III : 1725 / XIX, l’HÔTEL-DIEU

En 1725, un contrat de donation est signé entre Catherine de Mazenod, dame de la Part-Dieu, veuve de monsieur Maurice Amédée de Servient chevalier, et les administrateurs de l’Hôtel-Dieu du Pont du Rhône.

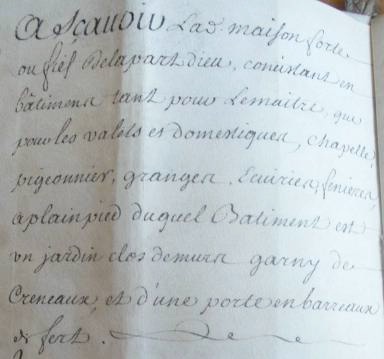

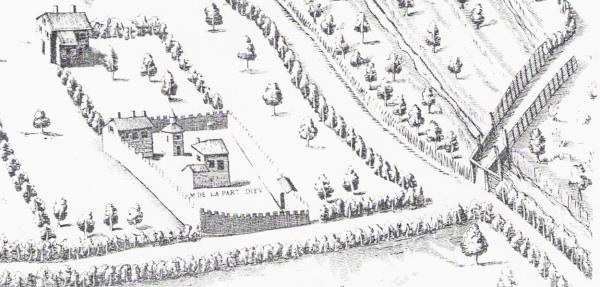

Dans cette description l’accent est mis surtout sur l’aspect agricole du site avec la mention de granges, d’écuries, de fenières* et d’un jardin. Le statut de la Part-Dieu est aussi mentionné : une maison forte et l’aspect défensif est souligné par les termes : murs garnis de créneaux et porte en barreaux de fer.

extrait de la donation et description du don :

«A scavoir ladite maison forte ou fief de la Part Dieu, concistant en bâtimenst tant pour le maître que pour les valets et domestiques, chapelle, pigeonnier, granges, écuries, fenières* à plain pied duquel bâtiment est un jardin clos de murs garny de creneaux et d’une porte en barreaux en fert». Archives municipales, B 214.

Il ne s’agit pas réellement d’une donation, mais d’une sorte de rente viagère, car les représentants de l’Hôtel Dieu du Pont du Rhône doivent payer la somme de 53 000 livres en plusieurs versements :

«La dite dame se reserve sur lesdites données la somme de cinquante trois mil lives pour estre payée par lesdits sieurs recteurs ainsi que pour eux et leurs successeurs ils s’obligent de faire et ce en espèces d’or et d’argent et non autrement ; scavoir dix mil livres à la ditte dame entre cy trois mois prochains et les quarente trois mil livres restantes après son decedz à ses créanciers et à ceux qui en auront droit…».

À ces 53 000 livres, une rente viagère de 6000 livres est constituée pour Catherine de Mazenod. Cette somme étant payée par moitié de six mois en six mois jusqu’à son décès. En outre elle exige également que tous les frais de son enterrement soient à la charge de l’Hôpital du Pont du Rhône et se déroule dans l’église de cet hôpital.

Cette “donation” comprend tous les bâtiments, toutes les terres et la production agricole conservée en 1725 dans la maison-forte. Elle comporte également les droits seigneuriaux et honorifiques tels que les «droits de chasse dans les fonds et de pêche dans les laones desdits Breteaux», ainsi que toutes les archives de la maison-forte. Mais les meubles, la vaisselle de porcelaine et d’argent, le linge ainsi que le carrosse de la dame ne sont pas inclus.

Ce don oblige à des contraintes pour les administrateurs, que la maison forte demeure à perpétuité propriété de l’Hôtel-Dieu et qu’aucun vin ne soit vendu aux alentours de la seigneurie, ni qu’aucun cabaret ou auberge ne vienne s’installer dans les parages.

«Ladite dame priant et requerant lesdits sieurs recteurs de ne pas permettre que l’on vende aucuns vins ny que l’on tienne cabaret dans ladite maison forte et dépendances ce que lesdits sieurs recteurs pour eux et leurs successeurs ont promis de faire exécuter».

Au cas où les recteurs dérogeraient à cette contrainte, ils devront payer 500 livres de plus à la pension viagère à la dame de Mazenod, si la vente de vins ou la mise en place de cabaret a lieu de son vivant, ou «aux révérends pères du tiers ordre de Saint-François établis à la Guillotière» si cela est fait après son décès.

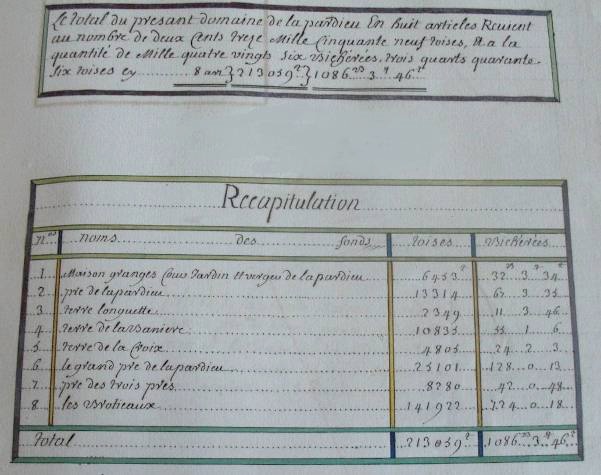

L’organisme de l’Hôtel Dieu du Pont du Rhône a dressé un tableau descriptif à propos de la donation.

Ainsi que le précise le texte dans le cartouche surmontant le tableau, le domaine de la Part-Dieu représente 213 059 toises soient 383506 m2 ou 38,35 hectares en huit lots. Cette surface comprend 141 922 toises ou 25 hectares de broteaux, c’est-à-dire des terres situées à proximité du Rhône non cultivables, car trop souvent inondées. Mais ces terres incultes sont parsemées de multiples losnes du Rhône où se trouvent de très nombreux poissons, dont la pêche est soumise à un droit appartenant au détenteur de la Part-Dieu. Des bêtes sauvages vivaient dans ces broteaux, d’où l’existence d’un droit de chasse sur ce territoire particulier. Ces broteaux constituent donc une source de revenus. Pour rendre ces broteaux plus praticables, les anciens détenteurs de la Part-Dieu avaient mis en place des passerelles pour traverser les lônes. Ces passages sont visibles sur le plan scénographique de Lyon datant de 1553 et notamment l’un d’eux qui était très proche de la Part-Dieu.

récapitulatif des biens donnés à Hôpital du Pont du Rhône en 1725

Archives municipales, B 69.

La Part-Dieu avec à l'ouest

un petit pont de bois pour traverser un bras du Rhône (à droite sur l’image). Archives Municipales de Lyon, B 56.

Cette représentation montre que ces passerelles étaient de véritables ouvrages complexes pourvus de portes afin d’en défendre l’accès puisqu’il fallait s’acquitter d’un droit de passage. Tous ces revenus après la donation sont entre les mains de l’hôpital.

Cet organisme acquiert donc un vaste territoire sur la Rive Gauche du Rhône.

Mais cette seigneurie n’est pas la seule que l’Hôtel Dieu, qui deviendra après la Révolution les Hospices-Civils, elle possède déjà ou possèdera d’autres sur le territoire de la Guillotière, comme le Vivier ou encore la grange de la Tête-d’Or.

Ainsi, sur le territoire de l’actuel 3e arrondissement, l’Hôtel-Dieu et ce à partir du tout début du XVIIIe siècle, acquiert des demeures seigneuriales et toutes les terres qui en dépendent.

Un registre conservé aux Archives Municipales répertorie toutes les propriétés de l’Hôtel-Dieu du Pont du Rhône.

Le domaine de Saint-Lazare est sans doute le premier en 1707 qui est cédé à cet organisme, puis c’est le tour de celui de la Blancherie en 1727, puis du Logis de l’Abondance en 1735, du Logis de l’Ange en 1736 et du Noir 1740. Cette dernière résidence, celle du Noir, appelée ainsi, car c’est le nom de son dernier possesseur, était dépendante de la maison-forte de la Part-Dieu, son détenteur était vassal du seigneur de la Part-Dieu à qui il payait une rente. Et «par acte du 26 may 1707, ladite dame (de Mazenod) a affranchi le domaine». Il est à noter que le Logis de l’Ange est une ancienne demeure seigneuriale transformée en une très belle auberge par son dernier propriétaire et qu’elle gardera cette fonction jusqu’au XIXe siècle. À l’image des monastères, ces domaines seigneuriaux sont gérés comme des granges ou loués. Certaines denrées sont gardées pour les malades et d’autres vendues. Les deux domaines qui rapportent le plus de revenus sur tout le territoire de la Guillotière sont la grange de la Tête-d’Or et le domaine de la Part-Dieu.

Au XVIIIe siècle, personne ne vit réellement dans les parties hautes et nobles de l’espace résidentiel de la Part-Dieu et l’aspect agricole a été renforcé. Certains endroits dévolus anciennement à l’habitation au rez-de-chaussée du corps de logis principal sont alors transformés en sorte d’ateliers ou de logements pour les domestiques. Car des employés sont là en permanence pour s’occuper des terres et des animaux d’élevage.

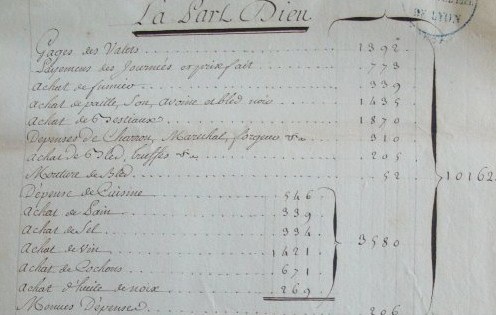

Très soucieux des revenus que l’Hôtel-Dieu pouvait tirer des domaines qu’il possédait et des frais qu’ils occasionnaient, cet organisme réalisait de nombreux états des lieux. Il subsiste quelques-uns de ces documents aux Archives Municipales surtout pour la fin du XVIIIe siècle.

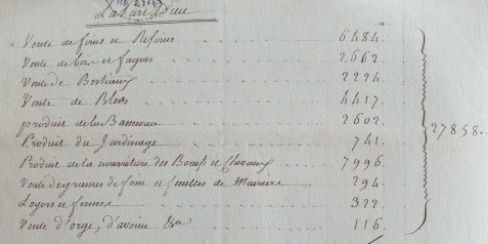

le document intitulé : Etat des divers objets de dépense du domaine de la Part-Dieu dans la commune des dix années 1776 à 1786, dresse la liste des frais tandis que celui nommé Etat des divers objets en produit du domaine de la Part-Dieu dans la commune des dix années 1776 à 1786 expose les bénéfices.

Frais occasionnés pour la gestion de la Part-Dieu, Archives Municipales B 206.

Bénéfices tirés de la Part-Dieu, Archives Municipales B 206.

Comme on le voit grâce à ces deux tableaux, les bénéfices représentent près du triple du montant des frais, 27 858 livres pour 10 162 livres. Et si on analyse de manière plus étroite les frais, on constate que seul 10% de la somme correspond au paiement des valets et que les dépenses pour la cuisine s’élèvent à 3580 livres dont 1421 livres de vin. L’administration de l’Hôtel-Dieu achète des animaux de ferme pour 1870 livres et si on compare cette somme aux bénéfices procurés par l’élevage des animaux, on constate qu’elle représente près des deux-tiers. La Part-Dieu n’est pas spécialisée dans l’élevage. Et en observant de plus près les bénéfices, on se rend compte immédiatement que la culture des champs est le point fort. Le vaste terroir de l’ancienne maison-forte continue de produire de manière abondante du foin, du blé et du grain pour les bêtes, mais comme on le voit, la Guillotière n’est pas un territoire forestier et la vente de bois ne représente que 10% de la somme totale du bénéfice. L’Hôtel-Dieu tire aussi de menus revenus de la vente de feuilles de meuriers, il s’agit d’un terme d’ancien français signifiant mûrier. Ce fait prouve que le verger situé au sud-ouest de la résidence existe toujours à cette époque et qu’il contient quelques mûriers.

Cette liste des bénéfices montre encore que la Guillotière reste toujours au XVIIIe siècle le grenier de la ville de Lyon. L’histoire de cette ville et de ce faubourg continue donc d’être intimement liée.