Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

période IV : l’ARMÉE

Vers 1830, une campagne de fortifications est menée dans la ville de Lyon et les environs, c’est également le cas pour la Guillotière où plusieurs places fortes sont érigées. Ainsi, à la Part-Dieu une Redoute est installée vers 1832. Le terme « Redoute » évoque un ouvrage militaire de faible ampleur. Elle se trouve un peu plus à l’est que la résidence elle-même.

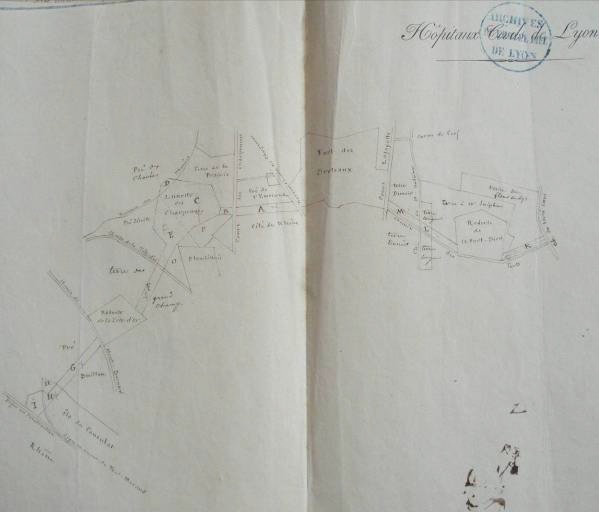

Croquis de tous les forts de la rive gauche du Rhône.

Ce plan, datant du premier tiers du XIXe siècle, représente les ouvrages militaires de la Rive-Gauche du Rhône, on constate immédiatement que la Redoute de la Part-Dieu n’était pas très remarquable. Du nord au sud, il y a une structure défensive sur l’Ile du Consulat, la Redoute de la Tête d’Or, la Lunette des Charpennes, le fort des Brotteaux et la Redoute de la Part-Dieu.

Le terme de lunette correspond à un ouvrage construit en hauteur destiné à observer les alentours.

Toutes ces places militaires sont reliées entre elles par «le chemin des forts» qui serpente de l’une à l’autre.

Une digue est prévue vers l’Ile du Consulat avec un comblement d’un bras du Rhône.

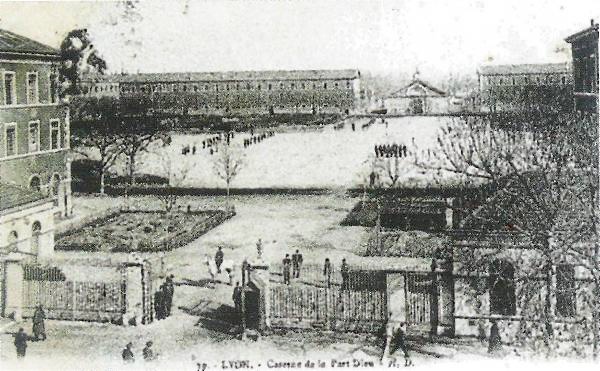

Dix ans plus tard, une immense caserne est construite, celle de la Part-Dieu comme on le voit sur une carte postale plus tardive.

Carte postale représentant la cour de la caserne

avec au fond le manège des chevaux.

En 1841, un ordre émanant du Ministère de la Guerre et sous le contrôle du Service du Génie est le point de départ d’une campagne de construction de casernes dans Lyon, ses faubourgs et les localités aux alentours.

Le 19 mars 1842, une ordonnance de magistrat au nom du Génie exproprie, moyennant finances, les Hospices-Civils pour 5 terrains dont plusieurs en relation avec d’anciennes résidences seigneuriales, dont l’Emeraude, la Tête-d’Or, la Corne de Cerf et la Part-Dieu. Ces terrains ont une surface totale de 11 hectares 31 ares 58 centiares. Les indemnités se montent à 223 938 francs dont il faut retirer une certaine somme pour dédommager les fermiers qui louent et gèrent ces domaines. Ainsi à cette époque le prix de l’are pour les terrains de la Part-Dieu était de 2,33Ff et l’expropriation correspond pour ce domaine à 1 hectare 13 ares. Les administrateurs doivent donner 265,39Ff. Ce dédommagement a été accepté par les fermiers locataires, qui, à cette époque étaient les frères Milliat.

En 1844, le génie a besoin de nouveaux terrains pour mettre en place un «magasin à fourrage». Ce corps d’armée demande donc la cession de 12 parcelles d’une superficie de 11 hectares 96 ares et 38 centiares sur les mêmes domaines que pour l’expropriation de 1842, à savoir l’Emeraude, la Tête-d’Or, le Pré du Buisson, l’Ile du Consulat et la Part-Dieu. L’armée verse une somme de 18 587 francs et 68 centimes et les locataires de l’époque, messieurs Bonnet et Kahn, sont aussi dédommagés. Après avoir réalisé une enquête sur la valeur des biens cédés, les Hospices-Civils acceptent la proposition des militaires. Mais les Hospices demandèrent, en 1847, en dédommagement la construction d’une digue solide pour lutter contre les inondations du Rhône.

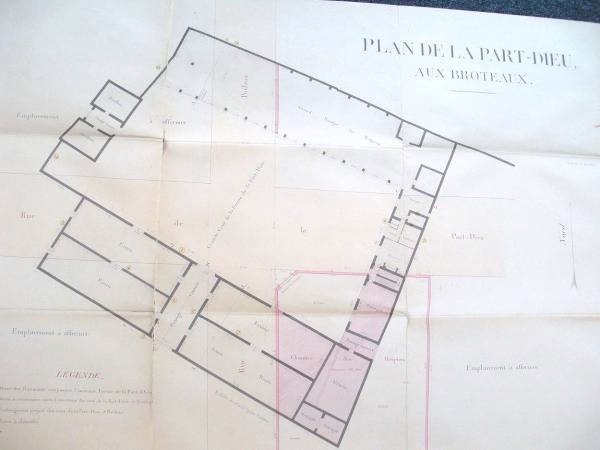

Extrait d’un plan datant de 1847 dressé par Laurent Dignoscyo et gravé par Eugène Rembielinski

Une caserne est donc mise en place entre l’ancienne maison-forte et la redoute.

Sur le plan de Lyon datant de 1847, on voit l’emplacement de cette caserne avec, à l’ouest, la résidence et, à l’est, le fortin encore en place. Quelques temps après, la redoute fut totalement détruite, elle était devenue inutile. Les militaires sont désireux d’installer deux régiments dans cette caserne, le premier d’artillerie avec l’école d’artillerie rapatriée de Grenoble et le second de cavalerie. En 1855, le gouverneur de la place de Lyon décide de réserver la caserne exclusivement à deux régiments de cavalerie et d’installer l’artillerie dans les casernes de la Mothe et de la Doua. Cette gigantesque caserne de la Part-Dieu de 22 hectares, pouvait abriter, dans un premier temps 3040 hommes et 1628 chevaux, puis à partir de 1875, 2770 hommes et 2066 chevaux.

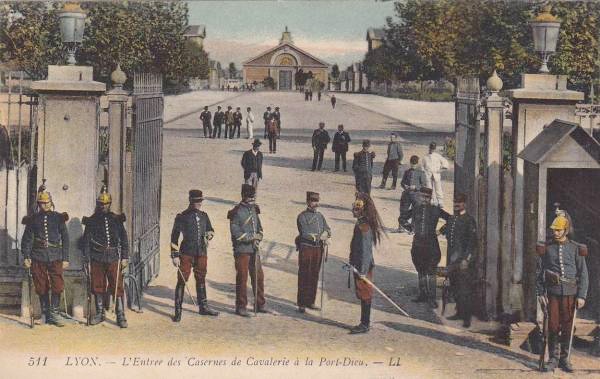

Carte postale colorisée avec des dragons et au fond le manège

En ce qui concerne les régiments de cavalerie, ce sont d’abord des cuirassiers qui occupent les lieux. Ils appartiennent à la cavalerie lourde et portent toujours un plastron métallique pour protéger le haut de leur corps, comme une cuirasse. Ils étaient toujours organisés de la même manière, deux compagnies de deux escadrons, comprenant chacun 200 hommes.

Puis la cavalerie de ligne remplace les cuirassiers avec les dragons. Un buste de Dragon, en bordure de la rue du Lac, rend hommage à ces militaires morts au combat. On peut lire en dessous de ce buste : «A la gloire de la cavalerie».

Vers 1880, plusieurs régiments de hussards rejoignent la caserne comme le prouve le livret militaire d’un appelé de cette époque, monsieur Louis Davenas. Cet homme a été incorporé à la caserne de la Part-Dieu en 1883 d’abord au 8e régiment de hussards, puis, à la fin de son service en 1887, dans le 3e régiment de hussards. Ce corps d’armée fait partie de la cavalerie légère ; les soldats, à cheval, étaient armés d’un sabre.

le hussard Louis Davenas lors de son service militaire (1883-1887).

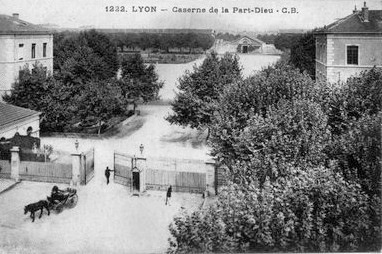

Carte postale avec vue en plongée.

plans du prolongement de la rue Boileau (devenue la rue André Philip) coupant la rue de la Part-Dieu à l’emplacement de l’ancienne résidence seigneuriale.

Afin de mettre en place et d’améliorer les abords et la communication de la caserne, des rues sont percées à l’ouest. C’est ce qui a provoqué la destruction de la résidence seigneuriale, comme on peut le voir sur ce plan montrant le projet de prolongement de la rue Boileau, actuelle rue André Philip, et de la rue de la Part-Dieu. Leur intersection se trouve exactement au milieu de la cour noble de l’ancienne résidence. La destruction de la Part-Dieu date de 1866 environ.

A cette époque, la résidence était en très mauvais état et des poutres et des pans de murs s’écroulent. Ainsi en 1858, une partie du mur de clôture du jardin est démolie. Plus tard en 1860, une «poutre s’est affaissée et ne peut plus soutenir le plancher du fénil». En 1862, Henri Kahn écrit aux Hospices Civils pour se plaindre de l’état de délabrement de la Part-Dieu et du dégât causé par les inondations et il termine sa lettre par ces phrases :

«La Part-Dieu est partout déclose, son entrée a l’aspect d’une ruine et il est impossible que cet état de choses se prolonge plus longtemps sans léser gravement les intérêts de la compagnie*». *compagnie désigne ici les Hospices Civils

La résidence est détruite après 1866 et en 1876, le conseil général d’administration des Hospices-Civils de Lyon a délibéré pour signer avec le sieur Rachon, entrepreneur de maçonnerie un traité au sujet des matériaux issus de la démolition de la Part-Dieu. Le sieur Rachon achète ces matériaux et s’engage à construire des murs pignons et de clôture qui doivent enclore des bâtiments réservés pour les chantiers des hospices.

Le tramway qui longeait la caserne.

La caserne de la Part-Dieu est urbaine, elle est dans la ville comme on le voit sur cette carte postale des années-192… où le tramway longe les bâtiments de la cavalerie.

L’activité militaire des régiments de la caserne perdura pendant le début du XXe siècle, puis les bâtiments furent désertés par l’armée française pendant la seconde Guerre-Mondiale et occupés par l’armée allemande. A la fin de la guerre, la division blindée de la DFL (division française libre) récupéra l’ensemble.

À partir des années-195…, la caserne fut peu à peu abandonnée pour être vendue en 1958 à la ville de Lyon qui utilisa l’espace de la caserne pour monter un vaste projet d’urbanisme.