Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

Rive-Gauche du Rhône à Lyon : la Part-Dieu à Travers les Âges

ⒸMaud ROY

période V : la VILLE et la PART - DIEU

Vue aérienne de Lyon datant de 1963, avec la caserne qui se distingue le long des actuelles voies de chemin de fer

La caserne de la Part-Dieu, abandonnée petit à petit par les militaires, constitue une vaste étendue qui est très visible sur cette photo aérienne. A l’arrière, les rails de la gare de triage se distinguent aisément aussi.

Après de délicates tractations avec les militaires, un accord est signé à Paris le 21 novembre 1958 entre les militaires et la ville de Lyon et des représentants du Service d’Equipement de la Région de Lyon, ainsi qu’il est écrit dans la délibération du 15 décembre 1958.

Ce service deviendra la Société d’Equipement du Rhône et de Lyon et couramment appelé la SERL. Le prix du terrain s’est élevé à 245 millions de Francs et accompagné d’un reclassement des militaires en Isère ou dans l’Ain et à un droit d’utiliser 130 logements dans les constructions de la Part Dieu.

Mais que faire de ce vaste ensemble à proximité de la gare de triage que l’on voit sur le plan parcellaire de 1962 ?

une des premières propositions pour le quartier de la Part-Dieu

Dès la fin des années cinquante, alors que le nouveau maire s’appelle Louis Pradel, des projets commencent à poindre. Ainsi, la SERL, avec à sa tête trois architectes Jacques Perrin-Fayolle, Jean Sillan et Jean Zumbrunnen, conçoit un premier plan de “grand ensemble”. Le premier projet de décembre 1958 comprenait 2200 logements, une cité administrative sur 5 hectares, des services publics, un centre commercial, une école et un parc de 6 hectares.

Une barre de seize étages est construite par Jean Zumbrunnen à proximité de l’ancienne gare de triage. Elle est restée isolée plusieurs années avant que les constructions, formant l’actuelle Part-Dieu, ne voient le jour.

Barre construite par Jean Zumbrunnen

Puis l’architecte Charles Delfante, ici dans son atelier, est chargé d’entreprendre des études sur le devenir de la Part-Dieu au sein du PADOG, le Plan d’Aménagement et D’Organisation Générale de la région lyonnaise, il deviendra par la suite Urbaniste en chef de Lyon en 1961.

Une option est prise, celle de créer un second centre ville à Lyon et de l’installer à l’emplacement de la caserne. Plusieurs voyages d’études sont entrepris pour observer les projets de nouveaux centres en Europe et plus précisément en Angleterre avec Birmingham mais aussi aux Etats Unis et au Brésil. L’architecte Charles Delfante utilise le terme de promenade à ce propos.

À partir de 1961, plusieurs projets se succèdent, ces programmes sont basés sur des éléments bien précis, un secteur tertiaire important et des commerces, la culture bien représentée, la création d’une cité administrative et un habitat.

En 1964, Lyon devient une métropole d’équilibre, initiative de la DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) qui lui confère un rôle de contrepoids dans la décentralisation pour des secteurs importants ce qui lui permet de renforcer ce nouveau projet de centre directionnel que doit être le quartier de la Part-Dieu. Dans cette période les espaces verts sont un des principes de ces projets, une sorte de liant entre les structures, et une faible place est laissée à la voiture, le centre commercial ne s’étend quant à lui que sur 30 000 m2.

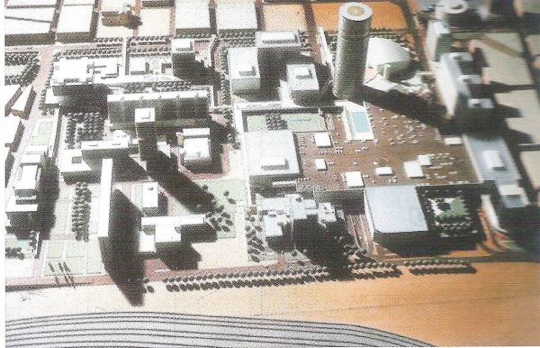

Projet de 1969, la tour fanal est bien présente

En fait, ce second pôle s’organise autour d’un centre d’affaires et de commerces, un centre culturel et l’habitat, le tout devant être lié par des espaces de circulation pour les piétons.

Charles Delfante a l’idée de la construction d’une tour-signal car «il faut un signal pour signifier qu’il se passe des choses ici» comme il le précisait à l’époque.

En ce qui concerne la culture, Louis Pradel reprend le projet de Paul Chemetoff*, architecte urbaniste, à l’origine destiné à Villeurbanne et refusé par le maire. Très axé sur la culture, il comprenait un auditorium, un théâtre et un centre culturel, mais ce projet restera sans suite. Seule l’idée de l’auditorium sera conservée.

*Il a réalisé de 1981 à 1988, le bâtiment destiné au ministère de l’économie et des finances, avec Borja Huidobro.

Charles Delfante pense qu’il est impératif que des sièges sociaux de firmes importantes s’installent à la Part-Dieu, afin de concurrencer Paris et qu’une gare à proximité pour garantir la communication avec ce nouveau centre se mette en place. Il y a une volonté de construire une gare monumentale. L’idée était de concentrer un maximum d’activités tertiaires et d’équipements de haut niveau desservis par tous les systèmes de communication.

Ce vaste projet d’envergure mais à échelle humaine n’aura pas lieu. C’est la décision de la SNCF de ne pas s’installer à la Part-Dieu qui porta un coup fatal à ce projet, car la construction de la gare en était l’un des points forts. Et le rôle de contre-pouvoir de Lyon par rapport à Paris n’a pas pu fonctionner, seul Rhône Poulenc ayant conservé son siège social à Lyon. Par contre le quartier de la Défense à Paris s’est développé. L’idée du centre culturel est abandonnée, mais les commerces renforcés. Pourtant tout le secteur était bien desservi par des transports collectifs avec une station du métro au cœur des commerces. De telle sorte que le centre commercial prévu à l’origine passa de 30 000 m2 à 120 000m2. D’autre part Louis Pradel et ses conseillers appréciant les grands axes, les espaces verts n’eurent plus la place qu’ils avaient dans les projets initiaux. Pour ce même maire, il s’agit de “l’opération du siècle”, car un quartier moderne a vu le jour. Une modernité qui s’est imposée par endroits plutôt que de se couler dans le paysage.

Pourtant, il reste l’idée originelle, la Part-Dieu est effectivement le second centre de Lyon tant en ce qui concerne les affaires que le commerce. Et nous avons des structures assez remarquables. Les constructions de la Part-Dieu sont de plusieurs styles, c’est une sorte de catalogue d’architecture contemporaine. D’après la répartition des surfaces, une large place est donnée aux entreprises, puis à la fonction administrative et aux commerces tandis que l’aspect culturel est représenté par 73 000 m2 pour la radio-télévision et 28 000 m2 pour la bibliothèque et l’auditorium.

Charles Delfante et Henri Pottier en 1975 on réalisé l’auditorium. Il porte le nom du musicien Maurice Ravel (1875-1937). Cette construction possède la forme harmonieuse d’une coquille Saint-Jacques. Il y a eu également une volonté d’obtenir une très bonne acoustique pour cette salle de spectacle. Sa forme arrondie a obligé l’utilisation de coffrages cintrés réalisés sur place. Il s’agit d’un véritable travail de recherche architecturale et de savoir-faire. Le point noir de cette construction était son accès, élément que des travaux sur la voirie vont améliorer dans les années 2011-2012.

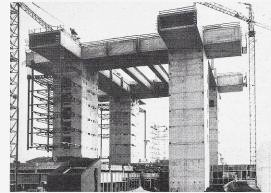

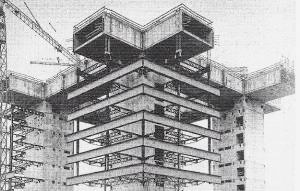

Il y a aussi la remarquable cité administrative créée par les architectes René Gimbert et Jacques Vergely entre 1973-1976. La structure centrale de la construction a été mise en place autour de quatre colonnes creuses qui abritent des ascenseurs. Ces piles supportent des poutres de béton visibles sur le toit. Elle possède la particularité architecturale d’être autoportée par un système de câbles d’un large diamètre. Il s’agit d’une construction mêlant à la fois ingéniosité, maîtrise et esthétisme.

-les quatre piles, base de la construction.

-les poutres de fer sont installées.

-le squelette d'acier.

l'auditorium avec sa forme de coquille Saint-Jacques caractéristique

C’est dans le quartier de la Part-Dieu que la plus grande Bibliothèque Municipale de France a été bâtie à l’époque. Son organisation a été impulsée par le directeur de la Bibliothèque de l’époque, Henri-Jean Martin. Elle est constituée par des niveaux destinés à l’accueil du public et d’un silo de plus de dix étages pour la conservation des ouvrages.

Le quartier de la Part-Dieu est ponctué par un certain nombre d’œuvres d’art.

Il convient aussi de parler de la Tour de la Part-Dieu*, haute de 165 m pour 44 étages. Elle présente un diamètre de 44 m et un poids de 91 000 tonnes, dont 77 000 de béton et 2 400 d’acier. Elle a été construite par le cabinet américain Araldo Cossutta and Associates entre 1972 et 1977. Son maître d’ouvrage voulait que, dans le même immeuble, se trouvent les bureaux du Crédit Lyonnais, 28 étages de bureaux à louer et le sommet occupé par un grand hôtel. L’architecte, A. Cossutta et le PDG du centre commercial de la Part-Dieu, au lendemain de l’achèvement de la construction, voyaient en cette tour “le point d’orgue d’un ensemble”, “le phare du nouveau quartier de la Part-Dieu”. L’idée de la tour signal de Charles Delfante a trouvé en cette tour toute sa matérialité.

*B. Marrey, Rhône Alpes, Les guides du XXe siècle, L’Equerre, Paris, 1982, 440 p., 256-260 p.

la tour de la Part-Dieu

La gare est arrivée en 1983, réalisée par les architectes et coordonateurs de l’opération, Charles Delfante et Michel Macary et par deux architectes de la SNCF, Eugène Gachon et Jean-Louis Girodet. Elle a été conçue pour les TGV. Cette gare possède deux façades principales : Une façade ouverte du côté est et la seconde du coté ouest. Elle est la première gare européenne pour le nombre de passagers. En effet, elle accueille près de 80 000 voyageurs par jour. Outre son usage de gare, elle a été pensée dès le début comme un objet de désenclavement du quartier Villette, comme une sorte de passage.

la gare TGV de la Part-Dieu.

Vue en contre-plongée de la Tour Oxygène

Maintenant la Tour Oxygène haute de 115 mètres, sur 28 étages et son cours, de quatre niveaux, sont construits. Ils ont été conçus par les architectes Jean-Marie Charpentier et Abbès Tahir du cabinet Arte Charpentier pour le groupe Sogelym-Steiner. Il y a une véritable volonté de retrouver la verdure des projets originaux accompagnée de transports en commun renforcés. La tour accueille 28 000 m2 de bureaux dont 80% éclairés en lumière du jour avec un magnifique panorama sur la ville. Et grâce à cette tour: «Cet ensemble exceptionnel marque une ère nouvelle pour la Part-Dieu, deuxième centre d’affaires de France, et place Lyon au rang des grandes métropoles européennes économiques» comme le souligne Gérard Collomb, maire de Lyon.

Grâce à la refonte du quartier, le piéton va prendre la place qu’il avait dans les premiers projets et qu’il aurait dû avoir dans la construction du quartier. Ainsi des promenades destinées aux piétons vont être mises en place bientôt, Charles Delfante avait imaginé ces types de circulation, mais sans les avoir réalisés.

j’ai poussé l’avant dernière photo sur la page de conclusion : cela est-il gênant ?

sur ces 3 photo, il s’agit du siège de l’Hôtel de Communauté Urbaine, pas de la Cité Administrative ----->